1 Многофункциональный ВЦ «ЛенОблВет»

2 ООО "Бонабайт"

Аннотация

Медиальный вывих надколенника (коленной чашечки) – широко распространенная патология опорно-двигательного аппарата у собак различных пород, чаще встречается у представителей мелких и средних пород. Хирургическая коррекция вывиха коленной чашечки 1, 2 и 3-й степени хорошо описана в литературе и зачастую не представляет технической сложности.Вывих надколенника 4-й степени чаще сопряжен с тяжелыми деформациями подлежащего скелета, выраженной гипоплазией блока бедренной кости и мышечными контрактурами, которые тяжело поддаются лечению. Для лечения данной патологии применяют корригирующие остеотомии в сочетании с мягкотканными техниками и одновременной пластикой паттелярного желоба или его полной заменой10,11. Применение современных методов предоперационного планирования в 3D-среде позволяет точно спланировать процедуру и сократить количество ошибок. Использование индивидуальных имплантатов из титанового сплава облегчает репозицию после проведения остеотомии и обеспечивает надежную фиксацию костных фрагментов.

Ключевые слова: медиальный вывих надколенника, врожденная деформация тазовых конечностей, варусная деформация, торсионная деформация, замена блока коленной чашечки, предоперационное планирование, коррекция деформаций.

Вступление

Вывих надколенника – патологическое смещение коленной чашечки за пределы блоковой борозды бедренной кости. Эта патология является распространенной проблемой как у маленьких, так и у крупных собак.Данное заболевание может иметь различные причины. Развитие вывиха связывают с врожденными, травматическими или ятрогенными причинами. Патология может варьироваться от легкой степени нестабильности до серьезного постоянного вывиха надколенника как в медиальном, так и в латеральном направлении с деформацией костных структур.

Медиальный вывих надколенника (англ. medial patellar luxation; MPL) встречается у собак всех размеров и пород. Анатомическое отклонение надколенника нарушает его нормальную функцию, что приводит к деформации скелета тазовой конечности, контрактуре мышц, нарушению нормальной механики коленного сустава, дегенеративным изменениям суставов и нарушению функции конечностей. Клинические признаки зависят от многих факторов, включая степень вывиха, возраст пациента, степень аномалий опорно-двигательного аппарата и степень дегенеративных заболеваний суставов.

Большинство вывихов надколенника, вероятно, имеют наследственную основу и генетическую предрасположенность, однако точные механизмы заболевания не определены.

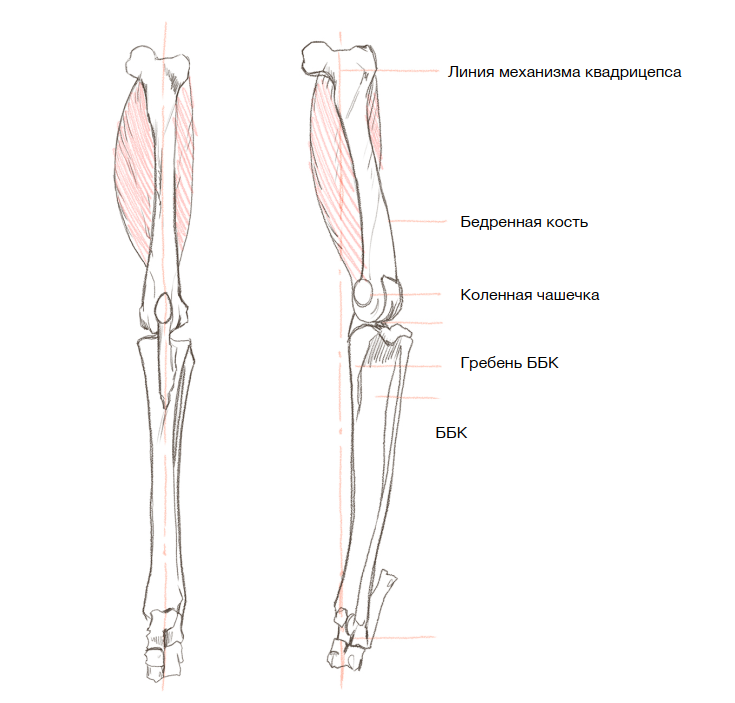

Механизм разгибателя коленного сустава состоит из четырехглавой мышцы, сухожилия надколенника, самого надколенника, связок надколенника и бугорка большеберцовой кости. Этот механизм должен располагаться на прямой линии от проксимального отдела бедра до точки крепления связки коленной чашечки. Чаще всего у животных с вывихом надколенника наблюдается неправильное положение этого разгибательного механизма даже после вправления надколенника. Это неправильное положение и способствует вывиху (рис. 1).

Большинство вывихов называются врожденными, потому что они возникают в раннем возрасте и не связаны с травмой. Хотя вывиха может и не быть при рождении, анатомические деформации, которые вызывают эти вывихи, присутствуют уже в это время и являются причиной последующего рецидивирующего вывиха надколенника. В исследованиях было установлено, что варусная деформация бедренной кости и уменьшение угла антеверсии шейки бедра являются факторами, предрасполагающими к возникновению вывиха надколенника4.

У собак с данной патологией также были отмечены изменения в строении большеберцовой кости, которые, как полагают, имеют компенсаторный характер.

Дополнительные изменения наблюдаются, если вывих происходит на ранней стадии развития патологии. Отсутствие прямого давления на межблоковую борозду со стороны надколенника приводит к гипоплазии блока.

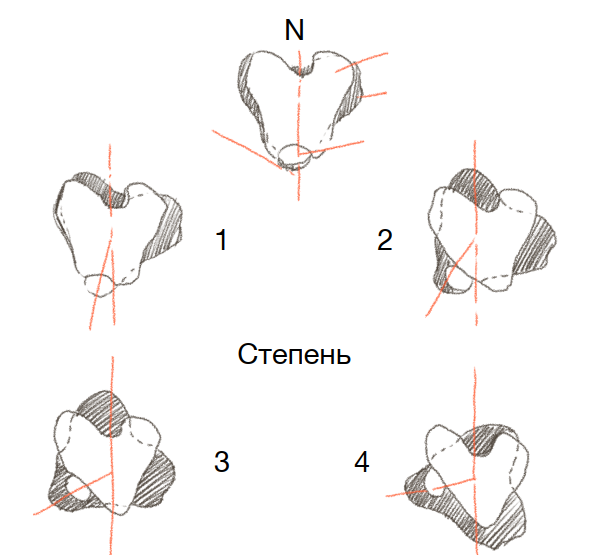

Выделяют 4 степени вывиха надколенника:

1-я степень: надколенник всегда находится в блоке, вывихивается с трудом при мануальном давлении.

2-я степень: надколенник всегда находится в блоке, легко вывихивается при мануальном давлении и легко вправляется обратно.

3-я степень: надколенник всегда находится вне блока, вправляется при мануальном давлении и легко вывихивается снова.

4-я степень: надколенник всегда находится вне блока, не вправляется мануально (рис. 2, 3).

При 4-й степени наблюдаются значительные изменения подлежащего скелета: внешняя торсия бедренной кости или уменьшение угла антеверсии шейки бедренной кости; дистальная варусная деформация бедренной кости, внешняя торсия большеберцовой кости и ее вальгусная деформация в проксимальном отделе. Часто можно наблюдать мышечную контрактуру сгибателей коленного сустава и внутреннюю ротацию большеберцовой кости в коленном суставе. Все эти изменения и вызывают сложности при хирургическом лечении вывиха коленной чашечки 4-й степени (рис. 3).

Клинический случай

Пациент: собака (метис; вес 8 кг) по кличке «Жаклин» (рис. 4) поступила в клинику «ЛенОблВет» для диагностики и лечения нарушения функции тазовых конечностей.Результаты осмотра: врожденный билатеральный, медиальный вывих надколенника, сгибательная контрактура коленных суставов, торсионная деформация большеберцовых костей, вальгусная деформация большеберцовых костей, варусная деформация бедренных костей, гипоплазия блока коленной чашечки.

Диагностика. При поступлении пациента были выполнены рентгенографические снимки в стандартных проекциях. Сложность рентгенодиагностики в таких случаях заключается в том, что невозможно получить истинное изображение для всей длины сегмента из-за выраженных деформаций (рис. 5).

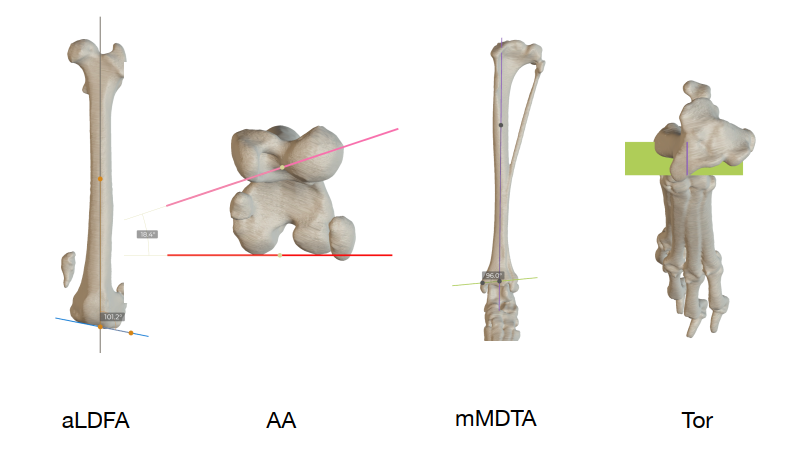

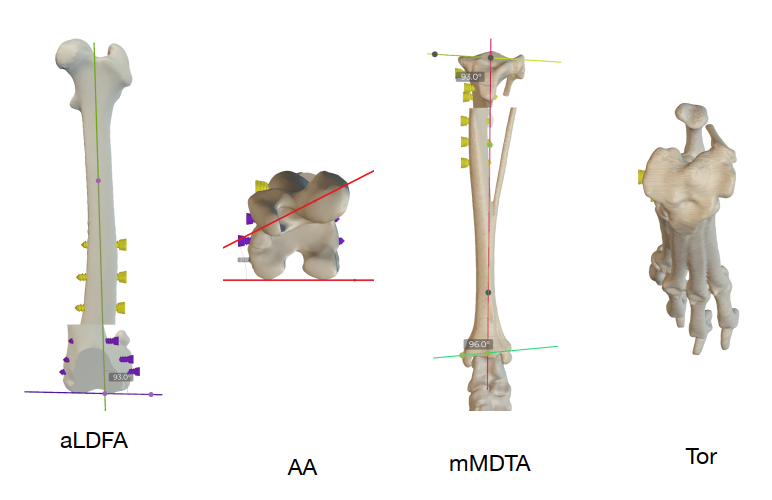

Для планирования лечения была выполнена компьютерная томография (КТ). С помощью программного обеспечения BonaByte на основании данных КТ были созданы трехмерные модели костей, имплантатов и пильных направляющих. После выполнения расчетов в среде 3D-моделирования были получены референтные линии и углы (рис. 6).

Согласно табличным данным для мелких пород собак6, референтные значения углов для тазовых конечностей составляют: aLDFA – 93°, AA – 27°, mMPTA – 93° (рис. 7)

Лечение

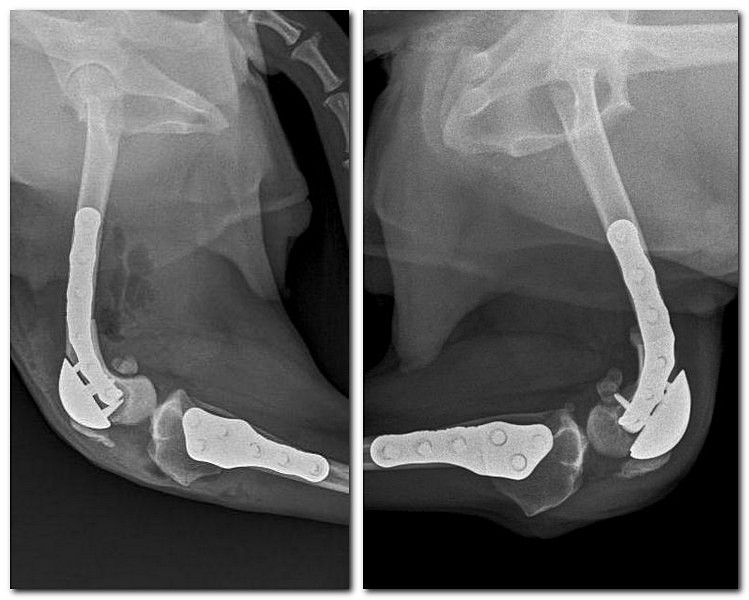

С помощью инструментов программного обеспечения осуществлялось планирование хирургического лечения (остеотомии) и проектировались пильные направители, а также индивидуальные титановые имплантаты.Были запланированы следующие манипуляции в рамках одной хирургической операции: дистальная остеотомия бедренной кости, проксимальная остеотомия большеберцовой кости и замена блока коленной чашечки (рис. 8). Оперативные вмешательства были разбиты на этапы с интервалом 2 месяца: левая конечность, затем правая конечность.

Хирургическое вмешательство проводилось под комбинированной анестезией. Анальгезия обеспечивалась эпидуральным введением раствора бупивакаина, индукция проводилась 1%-ным раствором пропофола, для поддержания наркоза – изофлуран 2 об%.

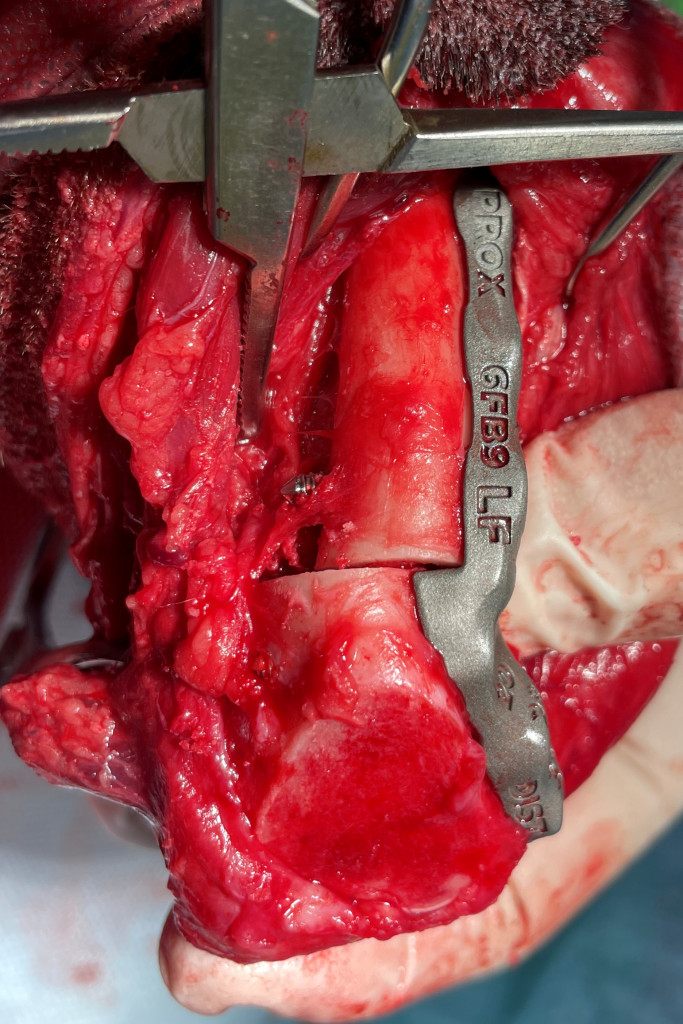

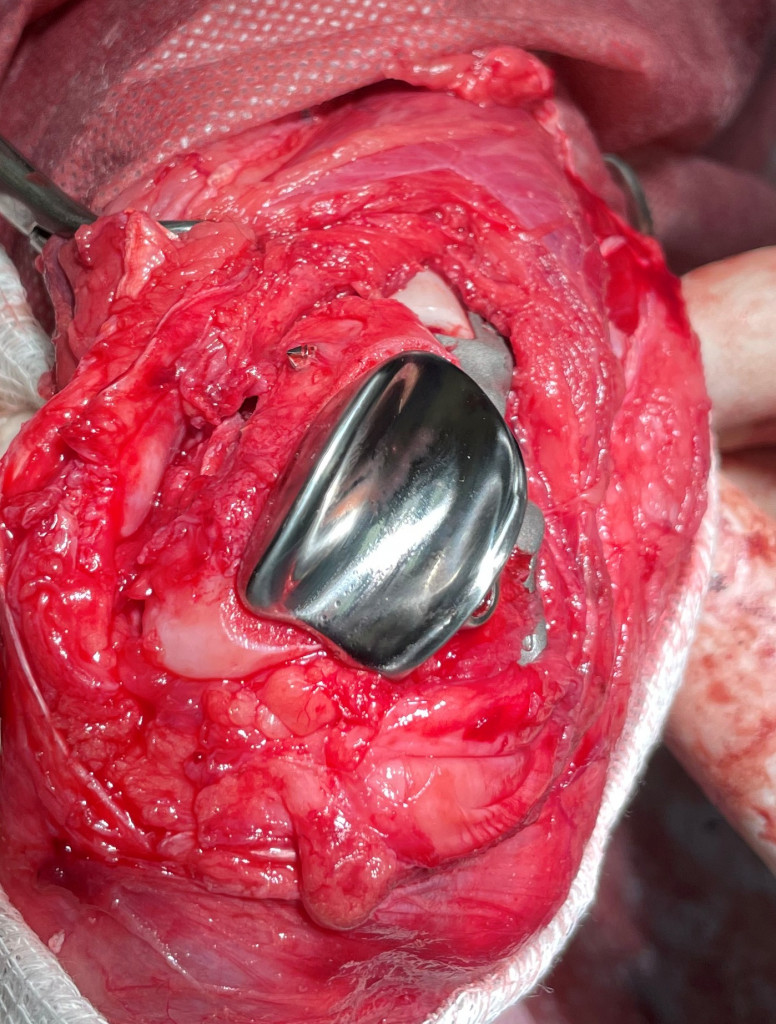

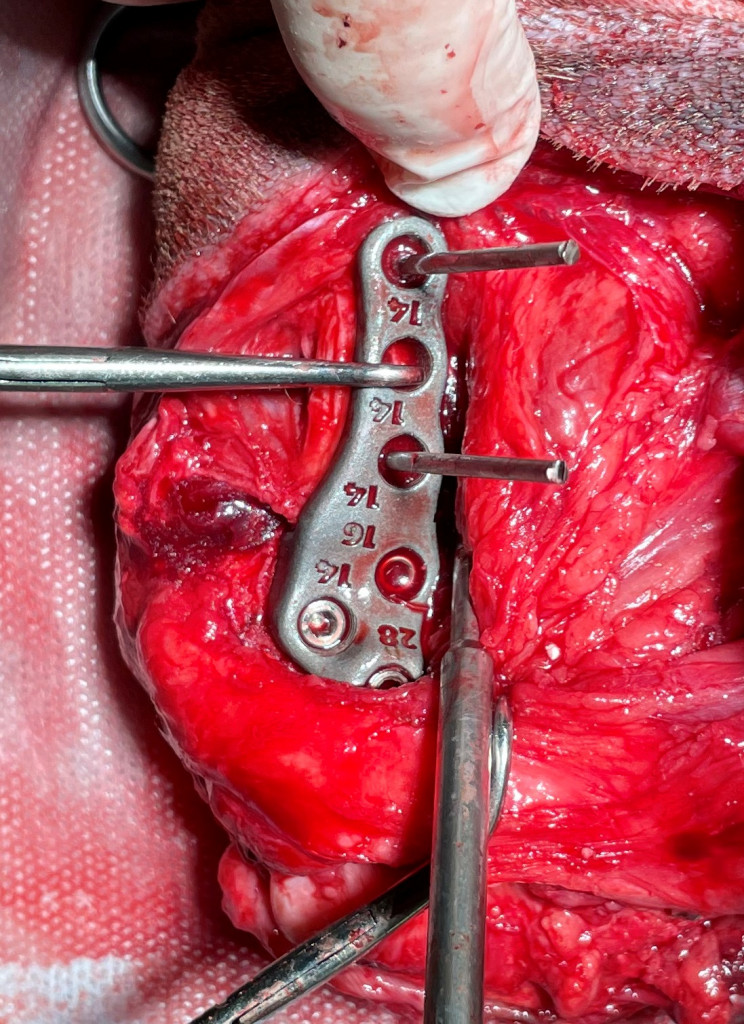

После подготовки операционного поля был выполнен стандартный латеральный доступ к дистальному аспекту бедренной кости. После установки пильных направителей проводилась остеотомия осцилляторной пилой. Затем была установлена титановая пластина с одновременной репозицией костных фрагментов. Фиксация имплантата осуществлялась углостабильными винтами диаметром 2,7 мм. Фиксация блока проводилась с использованием системы «пресс-фит» и дополнительным введением углостабильного винта с латеральной стороны блока (рис. 9). Затем были выполнены обильный лаваж раны и закрытие дефекта по общепринятой методике с применением шовного материала PDX 2/0.

В послеоперационном периоде пациент получал амоксиклав – 20 мг/кг 2 раза в сутки, мелоксикам – 0,1 мг/кг 1 раз в сутки. Послеоперационный период проходил гладко, без осложнений. Опора на прооперированную конечность появилась со вторых суток. Для достижения более коротких сроков восстановления функции конечности были рекомендованы занятия с

реабилитологом.

После проведения операции на второй конечности удалось добиться удовлетворительной опоры на обе конечности на 4–5-е сутки после операции.

Результаты

В результате проведения корригирующих остеотомий удалось добиться восстановления референтных линий и углов до усредненных табличных значений. Таким образом, были восстановлены механизм квадрицепса и амплитуда движения в коленных суставах. Удалось добиться восстановления походки и улучшения качества жизни пациента.Заключение

Медиальный вывих надколенника 4-й степени является достаточно распространенной и одновременно сложной для лечения патологией. Деформации длинных трубчатых костей, мышечные контрактуры, гипоплазия блока являются осложняющими факторами для достижения хороших результатов при лечении медиального вывиха надколенника 4 степени. Развитие современных технологий, таких как печать индивидуальных титановых имплантатов, пильных направителей, выполнение различных остеотомий с использованием 3D-моделирования, позволяет ветеринарным врачам выполнять точное планирование операции; использование технологий облегчает навигацию в ране, обеспечивает точное позиционирование имплантата на кости. Все эти факторы в совокупности ускоряют проведение сложного хирургического вмешательства и повышают его точность.На сегодняшний день применение аддитивных технологий при лечении тяжелых патологий опорно-двигательного аппарата собак прочно входит в практику ветеринарных врачей-ортопедов, а постепенное снижение стоимости 3D-печати позволяет применять эти технологии достаточно широко.

Список литературы:

- Veterinary Surgery: Small Animal Expert Consult, 2nd ed. by Spencer A. Johnston and Karen M. Tobias, 2018.

- Brinker, Piermattei and Flo’s Handbook of Small Animal Orthopedics and Fracture Repair, 5th ed., 2016.

- Small Animal Surgery, 5th ed. Theresa W. Fossum, 2018.

- Mechanisms of Disease in Small Animal Surgery, 3rd ed. Joseph Bojrab, 2012.

- Determination of pelvic limb alignment in the large-breed dog: a cadaveric radiographic study in the frontal plane. David I. Dismukes, Derek B. Fox, James L. Tomlinson, et al., 2008.

- Determination of Femoral and Tibial Joint Reference Angles in Small-breed Dogs. Jooho Kim, Suyoung Heo, Jiyoung Na, Namsoo Kim, et al., 2016.

- Atlas of Clinical Goniometry and Radiographic Measurements of the Canine Pelvic Limb. Massimo Petazzoni. Gayle Jaeger, 2008.

- Evaluation of bone deformities of the femur, tibia, and patella in Toy Poodles with medial patellar luxation using computed tomography. Shinji Yasukawa; Kazuya Edamura; Koji Tanegashima, et al., 2016.

- Radiographic and computed tomographic determination of femoral varus and torsion in the dog. Robert M. Dudley, Michael P. Kowaleski, Wm Tod Drost, Jonathan Dyce, 2006.

- Patellar groove replacement in patellar luxation with severe femoro-patellar osteoarthritis Z Dokic, D Lorinson, J P Weigel, A Vezzoni, 2015.

- Persuki AM, Kowaleski MP, Pozzi A, Dyce J, Johnson KA. Treatment of medial patellar luxation and distal femoral varus by femoral wedge osteotomy in dogs: 30 cases (2000-2005). In: Proceedings of the 2nd World Veterinary Orthopaedic Congress and 33rd Annual Veterinary Orthopedic Handbook of Small Animal Orthopedics and Fracture Repair Society Meeting. Keystone: Veterinary Orthopedic Society, 2006.

vetpeterburg

vetpeterburg Ветеринарный Петербург

Ветеринарный Петербург