Сокращения:

Elbow dysplasia (ED) – дисплазия локтевого сустава;

Ununited anconeal process (UAP) – несращение крючковидного отростка;

Osteochondritis dissecans (OCD) – расслаивающий остеохондрит;

БМВО – болезнь медиального венечного отростка (MCPD – Medial coronoid process disease);

МВО – медиальный венечный отросток (MCD – Medial compartment disease);

Elbow incongruity (EI) – инконгруэнтность локтевого сустава;

ФМВО – фрагмент медиального венечного отростка (FMCP – Fragment medial coronoid process);

Flexor enthesopathy (FE) – энтезопатия сгибателей.

Цель данного исследования: проанализировать 177 артроскопических исследований, проведенных в Ветеринарной клинике доктора Сотникова, и сформировать вывод на основании полученных данных.

Вступление

Дисплазия (греч. dys – приставка, означающая отклонение от нормы, plasis – образование, формирование) – нарушение развития. Дисплазия локтевых суставов у собак – это особая и чрезвычайно актуальная в настоящее время проблема в ветеринарной ортопедии10.Термин «дисплазия локтевого сустава» представляет собой комплексное понятие, объединяющее несколько генетически обусловленных патологий11:

- болезнь медиального венечного отростка (MCPD; рис. 1);

- расслаивающий остеохондрит (OCD) медиального мыщелка плечевой кости (рис. 2);

- несращение крючковидного отростка (UAP; рис. 3);

- инконгруэнтность локтевого сустава (EI; рис. 4)2-5;

- энтезопатия сгибателей (FE)12.

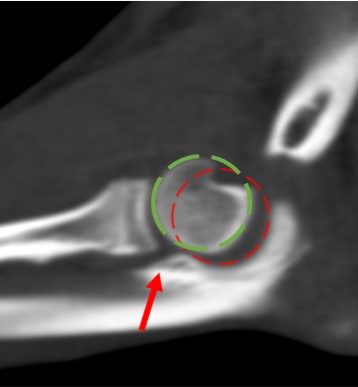

Рис. 2. Сагиттальный срез, зеленой стрелкой указан дефект суставной поверхности медиального мыщелка.

Рис. 2. Сагиттальный срез, зеленой стрелкой указан дефект суставной поверхности медиального мыщелка.

Болезнь медиального венечного отростка

Болезнь медиального венечного отростка (БМВО/MCPD) представляет собой одну из форм дисплазии локтевого сустава у собак1, которая является наиболее распространенной среди диагностируемых наследственных ортопедических патологий грудных конечностей у молодых собак крупных пород, однако у представителей таких пород, как бернские зенненхунды, немецкие овчарки, кане-корсо, лабрадоры-ретриверы и голден-ретриверы, она проявляется чаще, чем у других.В нашей ветеринарной клинике были зафиксированы случаи БМВО у собак мелких пород, таких как французский бульдог и шпиц, а также у возрастных собак средних и крупных пород без вторичных дегенеративных изменений локтевых суставов (например, у лабрадора-ретривера [6 лет], ротвейлера [7 лет] и стаффордширского терьера [8 лет]).

Термин болезнь медиального венечного отростка был введен в 2008 г. как более точный и репрезентативный̆ термин для описания фрагментации медиального венечного отростка (FMCP), поскольку он охватывает поражения как суставного хряща, так и субхондральной кости (Moores et al., 2008; Fitzpatrick et al., 2009). Существуют различные теории относительно этиологии БМВО, однако, несмотря на обширные исследования, она по-прежнему остается неопределенной.

Этиология

В качестве потенциальных этиологических факторов болезни медиального венечного отростка можно рассматривать следующие (рис. 5)5:- нарушение эндохондральной оссификации основания МВО и/или его субхондральной кости;

- чрезмерная механическая нагрузка на МВО в стадии его развития, а также несоответствие суставных поверхностей локтевого сустава (инконгруэнтность).

Материалы и методы

В период с 2022 по 2023 г. в Ветеринарной клинике доктора Сотникова было проведено 247 артроскопических исследований. Из них были задокументированы и проанализированы данные по 177 суставам у 150 собак. Все животные имели в анамнезе жалобы на хромоту одной или нескольких конечностей.Был проведен ортопедический осмотр с целью выявления у собак источника боли. Болезненность была обнаружена при выполнении следующих ортопедических тестов на локтевых суставах:

⦁ максимальные сгибания в суставе и жесткая супинация предплечья с удерживанием локтя в умеренно согнутом положении;

⦁ глубокая пальпация в области прикрепления двуглавой мышцы плеча над медиальной поверхностью венечного отростка.

Болезненная реакция на данные манипуляции при отсутствии других выявленных источников хромоты указывала на необходимость проведения визуальной диагностики с целью выявления патологий медиального отдела локтевого сустава, в частности медиального венечного отростка.

Для постановки диагноза была проведена компьютерная томография (КТ). Все исследования осуществлялись на компьютерном томографе Philips MX 16 в режиме спирального сканирования.

Артроскопические исследования локтевых суставов и видеозаписи высокого разрешения были выполнены с использованием артроскопа Arthrex диаметром 2,4 мм и 2,7 мм и углом 30°.

Визуальная диагностика

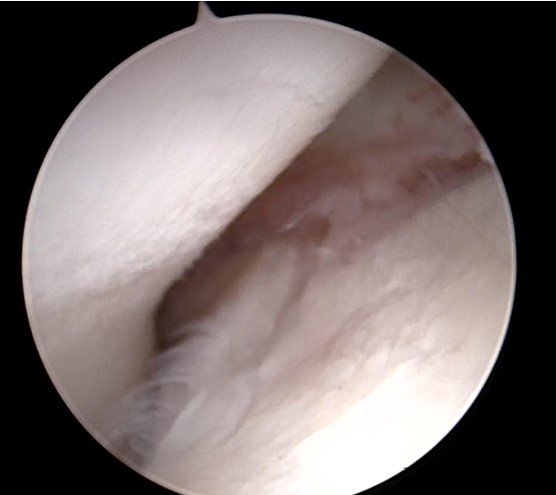

В ряде случаев возможно определение фрагментированного медиального венечного отростка (МВО) по рентгенограммам. Однако при диагностике заболеваний локтевого сустава предпочтение отдается методу компьютерной томографии (КТ). КТ значительно более чувствительна для выявления измененного или фрагментированного МВО по сравнению с рентгенографией. Согласно оценкам Слаттера и Дугласа (Slatter D., Douglas H.), чувствительность КТ составляет 88,2%9. Преимущество КТ обусловлено ее способностью проводить полноразмерный, послойный визуальный анализ трехмерных объектов, получать более тонкие срезы (толщиной 1 мм) и многоплоскостные реконструированные изображения. Это позволяет более точно оценивать состояние венечного отростка и костные аномалии, связанные с БМВО, такие как структурные изменения, склероз, остеофитоз и фрагментация.Наиболее ценным диагностическим и терапевтическим инструментом при дисплазии локтя считается артроскопия. Это обусловлено ее способностью обеспечивать прямую визуализацию и оценку состояния суставного хряща и субхондральной кости7.

Лечение

В настоящее время не существует универсального метода лечения всех известных патологических проявлений дисплазии локтевого сустава (ED). Выбор метода лечения должен основываться на типе и распространенности внутрисуставного поражения, степени тяжести уже имеющегося остеоартрита и повреждения суставного хряща, возрасте пациента, а также выраженности клинических симптомов16.Комплексная оценка состояния локтевого сустава с использованием компьютерной томографии (КТ) и артроскопии обеспечивает наиболее точное определение патологических изменений венечного отростка, что позволяет разработать эффективную стратегию лечения болезни и прогнозировать ее дальнейшее течение13.

В рамках терапевтического контроля БМВО применяются методы удаления фрагментов, диспластической кости и суставного хряща посредством кюретажа и/или субтотальной остеотомии, осуществляемых с использованием артроскопии (видео 1) или артротомии3. Определение границ проведения субтотальной остеотомии МВО основывается на оценке площади деминерализованной костной ткани, что, в свою очередь, определяется на основании результатов КТ. Однако точные рекомендации по краям резекции венечного отростка пока не опубликованы. Очевидно, что эти параметры варьируются в зависимости от типа и распространения поражения в конкретном суставе.

Основная цель лечения заключается в положительном воздействии на прогрессирование заболевания, замедлении процесса развития остеоартрита и улучшении качества жизни пациентов16.

Динамическая неконгруэнтность суставов или аномальные динамические нагрузки могут являться потенциальными факторами развития болезни МВО. В таких случаях целесообразно рассмотреть возможность применения корригирующей остеотомии локтевой кости как метода лечения, однако без полного понимания биомеханических аспектов остается неясным, какая конфигурация остеотомии будет наиболее эффективной для достижения положительного результата17.

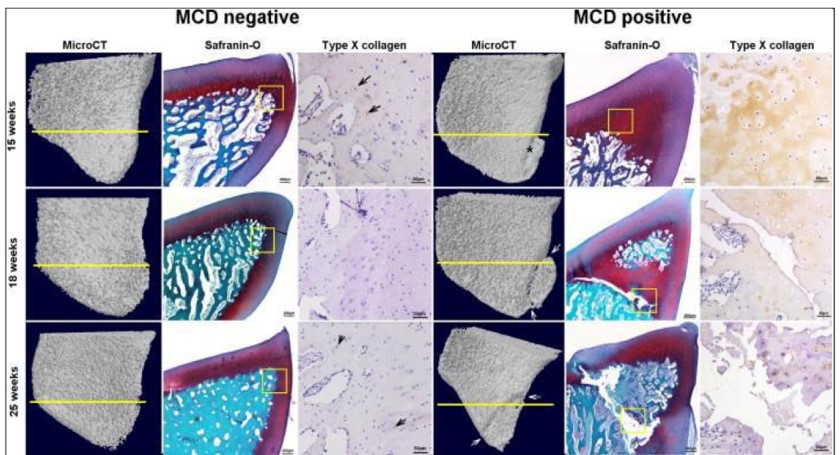

Артроскопия. В ходе анализа мы проводим оценку артроскопических изменений в локтевых суставах при БМВО (видео 2), состояния диспластической кости и суставного хряща. Оценка суставного хряща необходима для диагностики, определения степени тяжести болезни, а также для прогнозирования ее прогрессирования и реакции на лечение.

В настоящее время наиболее достоверным методом диагностики состояния суставного хряща является непосредственный осмотр с использованием артроскопии7. При артроскопической оценке нормальные характеристики суставного хряща включают следующие признаки: костная структура не просвечивает через хрящ, цвет хряща беловатый, его поверхность гладкая и упругая, консистенция однородная, хрящ не кровоточит и не повреждается при пальпации щупом.

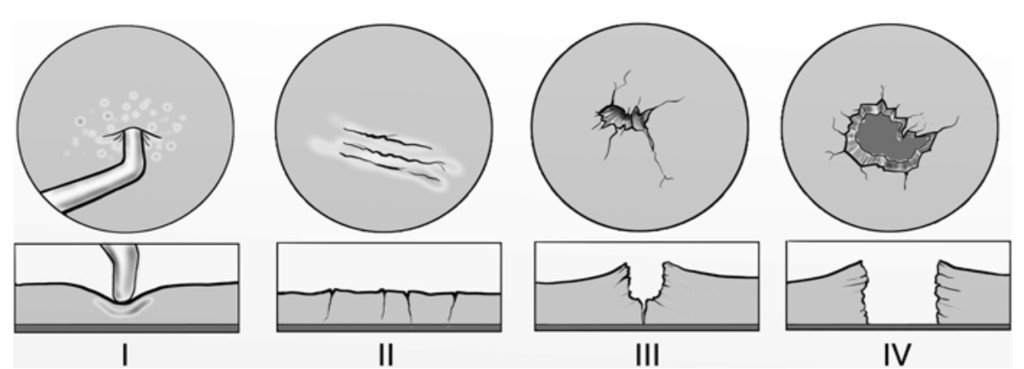

Для оценки степени повреждения суставного хряща в своей клинической практике мы применяем классификацию, предложенную Р. Аутербриджем (Outerbridge R. E.; рис. 6)8:

I степень: характеризуется размягчением и отеком хрящевой ткани.

II степень: наблюдаются признаки разволокнения с образованием трещин, не проникающих в глубокие слои.

III степень: разволокнение прогрессирует, трещины достигают уровня субхондральной кости.

IV степень: на поверхности хряща формируются эрозии, что приводит к обнажению субхондральной кости.

Результаты

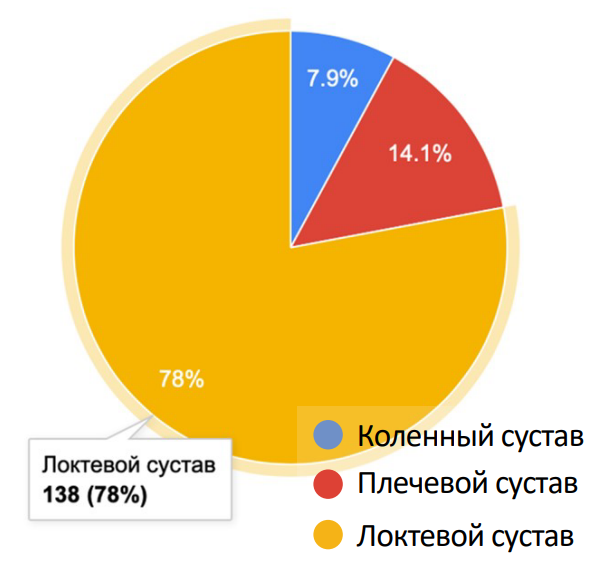

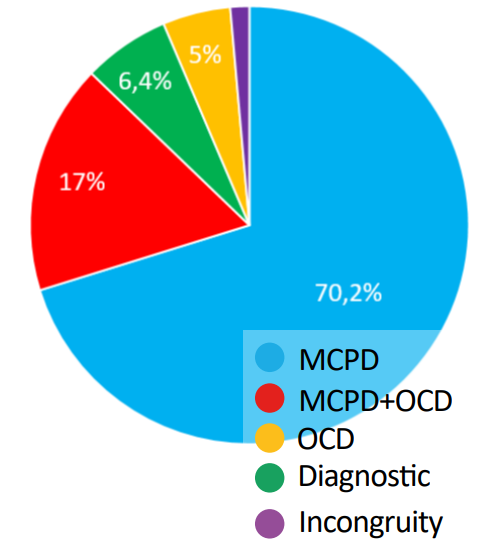

Из 177 артроскопических исследований диагностика локтевых суставов составила 78% (138 исследований; рис. 7). У собак из данной группы (138 суставов у 111 собак) выявили болезнь медиального венечного отростка в 123 (87,2%) локтевых суставах, в том числе в 24 суставах (17%) было зафиксировано сочетание болезни медиального венечного отростка (БМВО/MCPD) и расслаивающего остеохондрита (OCD) (рис. 8).Анализ данных показал, что частота встречаемости заболеваний была примерно одинаковой для правого (51%) и левого (49%) локтевых суставов.

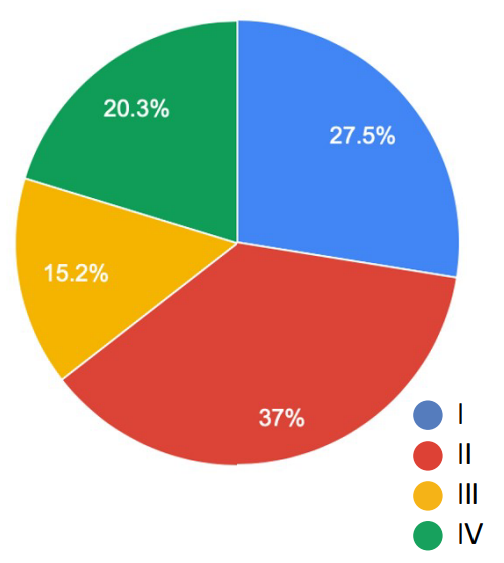

Несмотря на сложившееся мнение о том, что дисплазия локтевого сустава приводит к серьезным повреждениям суставной поверхности, по результатам проведенного нами анализа 27,5% локтевых суставов имели I степень повреждения, характеризующуюся отеком и размягчением хряща (рис. 10). Небольшие поражения II степени в 37% локтевых суставов рассматривались как поверхностные разволокнения с фрагментацией и растрескиванием хряща (рис. 11). Поражения, при которых трещины достигали уровня субхондральной кости, классифицировались как III степень (рис. 12) и составили 15,2% из общего числа исследуемых случаев (рис. 9). Повреждения IV степени (рис. 13) – полное повреждение хряща с обнажением субхондральной кости – составили 20,3% (рис. 9).

Вывод

Болезнь медиального венечного отростка является наиболее распространенной формой дисплазии локтевого сустава, составляя 87,2% всех случаев. Согласно результатам артроскопических исследований, проведенных в рамках данного анализа, повреждение суставной поверхности наблюдается в 100% случаев.Данные, полученные в ходе диагностической артроскопии, позволяют выявить особенности течения болезни медиального венечного отростка, а также оценить состояние суставного пространства и суставной поверхности, что в дальнейшем может способствовать разработке алгоритма хирургической тактики и формированию рациональной терапевтической стратегии.

Мы рассчитываем на то, что результаты данного анализа позволят распространить больше информации о болезни медиального венечного отростка, а также о заболеваниях локтевого сустава в целом. Это, в свою очередь, будет способствовать достижению нашей конечной цели – получению оптимальных результатов для пациентов-собак и более широкому внедрению артроскопии в практику ветеринарных врачей-ортопедов.

Список литературы:

- 33rd annual meeting IEWG, Singapore, September 24th 2018. ссылка

- Bouck G. R., Miller C. W., Taves C. L. A comparison of surgical and medical treatment of fragmented coronoid process and osteochondritis dissecans of the canine elbow. Vet Comp Orthop Traumatol, 8:177–183, 1995.

- Huibregtse B. A., Johnson A. L., Muhlbauer M. C., et al. The effect of treatment of fragmented coronoid process on the development of osteoarthritis of the elbow JAAHA, 30:190, 1994.

- Meyer-Lindenberg A., Fehr M., Nolte I. Co-existence of un- united anconeal process and fragmented medial coronoid process of the ulna in the dog. J Small Anim Pract, 47:61–65, 2006.

- Hazewinke H. A.W., Lau S. F. Early development of FCP and the value of radiology and CT to detect FCP. 31st annual meeting IEWG, Verona, Italy, pp. 9–14, 2017.ссылка

- Hazewinkel H. A.W. Prevalence of elbow dysplasia, and pathogenesis of FCP in young Labradors. 32nd annual meeting IEWG, Barcelona, Spain, p. 5–9, 2018. ссылка

- Acebes C., Roman-Blas J. A., Delgado-Baeza E., Palacios I., Herrero-Beaumont G. Correlation between arthroscopic and histopathological grading systems of articular cartilage lesions in knee osteoarthritis. Osteoarthritis Cartilage, 17(02): 205–212, 2009.

- Lasanianos N. G. et al. (eds.). Trauma and Orthopaedic Classifications: A Comprehensive Overview, DOI 10.1007/978-1-4471-6572-9

- Slatter D., Douglas H. Textbook of small animal surgery 3rd ed. 2003. Elsevier science, vol. 2, pp. 1942–1952, 1985.

- Слесаренко Н. А., Торба А. И., Самошкин И. Б. Дисплазия локтевого сустава у собак, 2006.

- Carlo M. Mortellaro, Aldo Vezzoni, Massimo Petazzoni. Atlante Boa. Breed-oriented orthopaedic approach-Approccio ortopedico orientato alla razza, 2008.

- Gielen I. Primary and secondary flexor enthesopathy (FE) in the canine elbow, diagnostics and therapy. 32nd annual meeting IEWG, Barcelona, Spain, p. 19, 2018.

- Evans R. B., Gordon-Evans W. J., Conzemius M. G. Comparison of three methods for the management of fragmented medial coronoid process in the dog. A systematic review and meta-analysis. Vet Comp Orthop Traumatol, 21:106–9, 2008.

- Bennett D., Duff S. R., et al. Osteochondritis dissecans and fragmentation of the coronoid process in the elbow joint of the dog. Vet Rec, 1981.

- Henry W. B. Radiographic diagnosis and surgical management of fragmented medial coronoid process in dogs. J Am Vet Med Assoc, 1984.

- Daniele Serrani, Sara Sassaroli, Francesco Gallorini, et al. Clinical and Radiographic Evaluation of Short- and Long-Term Outcomes of Different Treatments Adopted for Elbow Medial Compartment Disease in Dogs. Vet Sci, 2022.

- Bräuer S., Böttcher P. Focal humero-ulnar impingement following subtotal coronoid ostectomy in six dogs with fragmented medial coronoid process. doi: 10.15654/TPK-140606. Epub 2015 May 27.

vetpeterburg

vetpeterburg Ветеринарный Петербург

Ветеринарный Петербург